Центр современного искусства ЗАРЯ вместе с Московским музеем современного искусства представляет первую персональную выставку художника Павла Пухова (1983-2013), работавшего под псевдонимом Паша 183. Это первый в российской выставочной практике проект, в котором встретятся музейное пространство и уличное искусство на примере творчества одного художника. Выставка продлится до 31 августа, вход свободный.

В выставку вошли воссозданные уличные инсталляции, фотографии стен и объектов, живописные работы, выполненные Пашей 183 в последние годы жизни. Также в экспозиции будут представлены документальные и телевизионные видеоматериалы, созданные художником и при его участии. На время выставки, музейные залы станут своего рода продолжением улиц, с присущими им атрибутами: снегом, остановками, телефонными будками, камерами видеонаблюдения и стальными заборами.

Паша 183 не ограничивался только граффити, к которому он обращался в начале творческой карьеры в 2002 г. На выставке предстанут иные грани уличного искусства, проявившиеся в последующих работах художника — монументальные инсталляции с использованием световых и оптических эффектов. Паша 183 размышлял о подавляющей роли индустрии в современном обществе, о пошлости и коммерциализации («Индустрия», «Аленка»), об одиночестве («Взаперти») и выходе из зоны комфорта («Поджигателям мостов — посвящение»), в память об августовском путче 1991 года превращал стеклянные двери метро в ОМОНовцев («Правда на правду — (19.08.91 — напоминание)»), в дань памяти жертвам и подвигам Великой Отечественной войны помещал на стену проекцию артиллерийского залпа 1945 года («День победы»). Работы, созданные Пашей 183 вне улиц, находятся в частных собраниях в Париже, Лондоне и Москве.

Паша 183 стал известен всему миру в 2012 году, благодаря публикациям в ряде зарубежных изданий, в том числе TheGuardian, TheHuffingtonPost, TheTelegraph. В 2013 году в пригороде Парижа, он впервые показал свои живописные работы на совместной выставке с французским художником Nebay, в рамках фестиваля RussenKo. Британский художник Бэнкси посвятил Паше 183 одну из своих работ, названную «P183. R.I.P».

Характерной особенностью творчества Паши 183 было гармоничное сочетание уличного антуража и ярких, лаконичных образов. Особое место в его работах занимала музыка: он вдохновлялся лирикой русских рок-музыкантов и хип-хоп исполнителей и создавал их портреты. В 2012 году он выступил в качестве художника-оформителя рок-мюзикла TODD. Стимулируя активность зрительного и смыслового восприятия с помощью самых неожиданных выразительных средств, он предлагал выйти за мысленные пределы предложенных обстоятельств.

О кураторах выставки:

Кирилл Лебедев — художник, организатор и участник проектов, пропагандирующих уличное искусство. Занимался стрит-артом в составе арт-групп «Зачем» (2002-2009) и «No Future Forever» (2005-2009). Курировал проект «Стена» вместе с Игорем Поносовым. В 2012 году вошёл в Топ-50 самых влиятельных лиц в Российском искусстве по версии журнала «Артхроника», а в 2013 — в Топ-20 самых влиятельных художников в Российском искусстве по версии журнала «Артгид».

Полина Борисова — куратор. С 2008 по 2012 гг. — директор Сибирского центра культурных инноваций. Автор идеи и организатор граффити-фестиваля «The Others» (Тюмень).

Об архитекторе:

Тамара Мурадова – архитектор, окончила МАрхИ и Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (студия Рема Колхаса), в 2009 году основала журнал о чувственной архитектуре «Архипроба». Работала над выставочными проектами с Музеем Москвы, Большим Манежем, ЦСИ Винзавод, институтом Стрелка, Малым Манежем, Политехническим Музеем, МВЦ "Рабочий и Колхозница", галереей Марс и т.д, с 2010 по 2012 г.

В Москве открывается выставка «Художественное изобретение себя и чистое удовольствие от жизни и любви» — совместный проект Центра современного искусства ЗАРЯ, Австрийского культурного форума в Москве и Московского музея современного искусства.

Выставка обращается к двум темам: удовольствие от жизни и любовь. Именно они стали основой работ известных художников — более 20 участников выставки из России, Германии, Италии, Франции, Австрии и Украины.

Выставка откроется летом в Москве в легендарном Доме на Набережной, в обычной жилой квартире (адрес: ул. Серафимовича 2, подъезд 2, код 33, 6-й этаж, квартира 33). Она продлится несколько дней и зимой «переедет» во Владивосток, где откроется для посетителей в Центре современного искусства Заря.

В Москве выставка будет открыта для зрителей со 2 по 6 июля, 14:00 – 20:00.

Даты работы выставки во Владивостоке: 16 января – 28 февраля 2015

Идея проекта: Любовь к жизни и желание выстраивать и проживать ее в соответствии со своей сущностью коренятся глубоко внутри человека. Их предваряют открытие и изобретение человеком самого себя. Подходы к данной теме весьма разнообразны, как и художники, участвующие в проекте: свободные или наболевшие высказывания с разных позиций, тихо или громко, в качестве художественной концепции жизни или документации, иронично или глубокомысленно, проистекающие из древних времен или из окружающей нас действительности.

Франсис Алюс – тот самый художник, один из десяти с небольшим, чье наследие топит лед в сердцах самых строгих критиков современного искусства. Вот уже четверть века, оставив респектабельный Антверпен, Алюс вершит судьбы мирового видеоарта из Мехико-сити, брутального, честного и образцово парадоксального – на все 20 миллионов своих мехиканцев. Здесь Алюс находит идеи для абсурдистских перформансов – а потом весь мир наблюдает, как по его свистку 500 волонтеров двигают песчаные дюны Лимы на несколько сантиметров (работа «Когда вера двигает горы»/When Faith Moves Mountains), а сам Франсис-Сизиф катит глыбу льда по дымящемуся асфальту Мехико до ее полного исчезновения («Парадокс практики»/Paradox of Praxis). Именно такой художник, рассказывая историю одной страны, выбирает животное из категории вредителей (а в Великобритании лиса сродни крысе), чтобы запустить в святая святых – музейное собрание главных лиц Королевства (видео «Ночной дозор»/Nightwatch).

Центр современного искусства ЗАРЯ благодарит студию Франсиса Алюса и галерею David Zwirner за возможность показать во Владивостоке две важнейшие видеоработы художника в рамках проекта An Artist Focus Series (годового смотра видеоарта при кураторской поддержке Artprojx):

15-30 АПРЕЛЯ non-stop в кинозале ЦСИ ЗАРЯ «ПАТРИОТИЧЕСКИЕ БАСНИ»/CUENTOS PATRIÓTICOS (1997), вход свободный

«Патриотические басни» Франсиса Алюса отсылают к студенческим протестам в Мехико 1968 года. По мнению художника, в политике лидер становится ведомым, жертвой замкнутого круга, обстоятельств и собственных действий. Что Алюс и продемонстрировал. На видео он предстает сначала в роли «вожака» группы овец, но постепенно оказывается в хвосте «шествия», плетясь за цепочкой животных. 28 августа 1968 года тысячи госслужащих вышли на площадь Сокало в Мехико-сити, скандируя антистуденческие лозунги и обвиняя молодых протестантов в посягательстве на национальные святыни. Крича и протестуя, бюрократы начали «блеять как огромное стадо овец» (Алюс), призывая власти разогнать студенческую манифестацию при помощи танков и пехоты. Апокалиптические овцы в публичном пространстве символизируют для Алюса возвращение репрессий и невозможность обратить вспять ход истории. Это видео стало флагманом политического искусства Мексики (где бельгиец Алюс живет и работает большую часть своей жизни) и является частью постоянной экспозиции Мемориального музея событий 1968 года.

1-25 МАЯ «КОГДА ВЕРА ДВИГАЕТ ГОРЫ»/WHEN FAITH MOVES MOUNTAINS (2002), вход свободный

Под руководством Алюса в дюнах Лимы (Перу) 500 волонтеров с лопатами сформировали единую линию и двинулись вперед. Перекидывая песок в течение восьми часов, они пытались изменить существующий геологический ландшафт Лимы и действительно сделали это, сместив дюну на несколько сантиметров.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ПИСАТЕЛЬ УРС МАННХАРТ И ФОТОГРАФ БЕАТ ШВАЙЦЕР ПОБЫВАЛИ В САМОМ СЕВЕРНОМ ПОРТУ РОССИИ — В ПОСЕЛКЕ ДИКСОН, КОТОРЫЙ НАПОМНИЛ ИМ СМОРОЖЕННУЮ СПЬЯНУ ШУТКУ!

Выставка «ДИКСОН БЫТ/ГРАНИЦЫ ЛЬДА» – часть программы культурного обмена между Швейцарией и Россией, инициированной Швейцарским советом по культуре «Про Гельвеция». Подробнее о «Swiss Made в России. Обмен в сфере современной культуры 2013 – 2015» на www.prohelvetia.ru

Урс Маннхарт — автор нескольких романов, один из которых, «Рысь», стал бестселлером и вышел на русском языке в переводе Святослава Городецкого. Беат Швайцер — известный фотограф, который много выставлялся и работал для крупных мировых изданий, от The Guardian до Die Zeit. Оба собрались и поехали через Норильск в Диксон, самое северное поселение России, добраться до которого крайне сложно. Между прочим, в Норильске Урса судили как не имеющего разрешения осматривать его архитектурные красоты. Результатом поездки в Диксон стал репортаж Маннхарта, который мы публикуем ниже, а также совместная фотовыставка Урса и Беата «Диксон быт / Границы льда».

«ГРАНИЦЫ ЛЬДА» ИЛИ «АНОМАЛИЯ БУДНЕЙ НА САМОМ СЕВЕРЕ СИБИРИ»

Текст: Урс Маннхарт. Перевод: Святослав Городецкий

Леша с помятым лицом открывает деревянную дверь, входит в темный гараж, пропахший дизелем, древним как мир мазутом, резиной и серой обыденностью, и, прищурившись, оглядывается: помещение полупустует, все тихо и спокойно, только вот уазик, неприглядный маленький автобус музейного вида, с которым Леша промучился всю прошлую неделю, по-прежнему здесь, маячит немым укором посреди автомастерской и приветствует всех входящих своим приподнятым задом.

Обстучав ботинки от снега, Леша присаживается на табуретку, закуривает сигаретку, и вид у него, курящего, помятого, такой, словно он только что вернулся после тяжелого съемочного дня, где был младшим братом Сильвестра Сталлоне. На дворе понедельник, на дворе утро, не самое подходящее время для засиживающихся допоздна героев.

Машин в ремонте сейчас мало, да и с общественной бронетехникой вроде все в порядке, тем не менее Леша нутром чует, что этот покалеченный уазик достанется именно ему, а остальные снова сделают вид, будто слишком заняты, хотя и так ясно, что другой работы нет.

Работать Леше мешает маленькая гайка, засевшая позади тормозного цилиндра. Та самая проржавевшая, допотопная и почти лишенная каких бы то ни было краев гайка, которая не поддавалась еще неделю назад и которую не хотелось бы откручивать силой — ведь если что-то сломается, то о починке можно забыть. Вот почему 37-летний Сталлоне с вытянутым лицом и глубокими морщинами сидит на табуретке, втягивает табачный дым и проклинает утро за то, что оно так медленно тянется.

Тут открывается дверь, и в гараж — на фоне ослепительного дневного света — входит коренастый мужчина по имени Витя Кулик. Этому молодому сотруднику автомастерской еще не исполнилось тридцати. На левой руке у него всего два пальца, на лице — ухмылка, за плечами — богатый опыт починок. Голосом, в котором слышны нотки отчаяния, Леша спрашивает его об антикоррозийной жидкости.

Витя отвечает взглядом, ясно дающим понять, что он не в восторге от поставленного вопроса. Жидкость, о которой, к сожалению, прознали многие, принадлежит ему лично, а поскольку он не собирается делать подарки или помогать мастерской за свой счет, то лишь качает головой.

Пока четверо худых, черных, как мазутные лужи, котят жалобно просят покормить их, Леша переваривает психологические последствия этого отказа, закурив еще одну сигарету. Позади него, в полусумраке, под нависающими копчеными рыбами, громоздятся измятые, изогнутые, сточенные, разваренные, грязные и ржавые запчасти.

Чуть позже появляются Геннадий и Николай, деловито здороваются с Лешей, раскрывают большие ворота, садятся в мощный бульдозер и с грохотом выезжают из гаража в прекрасный весенний день: стоит середина мая, над гаражом простирается почти безоблачное небо, снег приятно сух, на улице всего четырнадцать градусов мороза.

Леша по-прежнему сидит, о чем-то думает и отгоняет сон. За спиной у него висит красно-белый знак, запрещающий курить, — одно из последних гаражных нововведений. Слишком новое, чтобы на него обращали внимание, ведь в Диксоне, поселке, посреди которого стоит мастерская, на все требуется чуть больше времени.

Прежде всего, это связано с географией. Потому что Диксон — названный так в честь английского покровителя шведского полярного исследователя Эрика Норденшёльда — не просто расположен в сибирской глубинке, нет, Диксон — это самый северный поселок в России и одно из наиболее отдаленных и труднодоступных селений в мире: семьсот километров безлесой, покрытой снегом и льдом тундры отделяют его от соседнего поселка. Из-за вечной мерзлоты проект строительства автомагистрали или железной дороги в здешних климатических условиях не обещает ничего, кроме сизифова труда.

Хрупкая связь с остальным миром в этом арктическом поселке, чье население составляет всего 649 человек, поддерживается за счет пропеллерного самолета, прилетающего сюда раз в неделю из индустриальной клоаки под названием Норильск, перенасыщенной вредными веществами и расположенной в той же неблагополучной части света. При плохой погоде самолет не летает, а погода здесь портится часто.

Впрочем, особые жизненные условия сформировались в Диксоне не только под влиянием непогоды и разгуливающих по улицам белых медведей. Дело в том, что почти все жители Диксона работают на государство: 93% трудоспособного населения. Поэтому, если не считать тех случаев, когда задержавшимся на улице приходится ампутировать отмороженную руку, нос или ногу, жизнь в поселке течет столь же размеренно, как и при социализме, когда вовсю заботились о тех, кому слишком тяжело работать, и всеми силами защищали людей от грозившего увольнения.

Так что пока госслужащий Леша — его отца съел белый медведь, его брат утонул в океане, а его печень изо дня в день творит чудеса — не спешит менять тормозные колодки государственному уазику в государственной автомастерской, остальные жители этого переохлажденного, напоминающего подводную лодку поселка тоже не боятся окончить рабочие будни в состоянии крайнего измождения.

В здешнем аэропорту, где на краю обледенелой взлетно-посадочной полосы торчит небольшая вышка, госслужащие Юра и Володя сидят в хорошо обогреваемой комнате и следят за тем, чтобы безошибочно фиксировались радиограммы пилотов. Поскольку переговоры пилотов записываются автоматически, а следующий самолет прибудет не раньше среды, в понедельник работы у них немного. Вследствие чего Юра и Володя наслаждаются рокочущей из динамиков композицией Pink Floyd и стопка за стопкой опустошают бутылку, по непонятным причинам не початую в воскресенье. Тем временем в соседней комнате женщина, строго-настрого запретившая себе подобные слабости и по религиозным убеждениям не снимающая косынки, двадцать минут кряду отточенным карандашом и каллиграфическим почерком заносит числа из разных таблиц и цифровых индикаторов в тоненькие и толстые тетрадки, чтобы впоследствии предаться продолжительной молитве и еще более продолжительной медитации на залитом солнцем диване. Молитвы — это можно утверждать с высокой степенью точности — еще ни разу не повредили авиасообщению.

Столь же напряженно протекают рабочие будни и на метеостанции, где в увитом зелеными растениями рабочем кабинете стройная и высокая Марина Черкашина каждые три часа подсаживается к приборам величиной со шкаф, из которых с точностью до минуты раздается морзянка. Марина записывает ее и по радио связывается с женщиной, работающей на полярной станции в трехстах километрах от Диксона. Голос той радистки звучит так, словно его старательно упаковывают в бумагу. Собранные сведения Марина передает в соседнюю комнату и два часа пятьдесят семь минут предается заслуженному отдыху. Возможно, такая работа и была бы привлекательной, если б ею не приходилось заниматься три дня подряд. Было бы легче, если бы метеостанция не располагалась на острове, отделенном проливом от поселка, и в эти три часа можно было сходить домой. Пока же Марина по семьдесят два часа в неделю вынужденно живет на работе ради нескольких сигналов Морзе и коротких радиограмм.

Полицейским, пограничникам и агентам госбезопасности тоже остро не хватает работы. Это становится очевидным через десять минут после прогулки в аэропорт: патрульная машина на гусеничном ходу мчится с жутким грохотом и в последнюю секунду тормозит у наших ног. Небольшая рота свирепых полицейских и прочих службистов, более всего преуспевших в ношении формы, вылезает из агрегата, расходующего по литру дизеля на километр, выпячивает грудь, поправляет меховые шапки и яростно набрасывается на Владимира, общительного и культурного сотрудника аэропорта. Они заявляют, что, впустив западных граждан на территорию аэропорта, он не только совершил тяжкое преступление, но и нарушил законы воздушного пространства, создал серьезную угрозу национальной безопасности. Пусть он даже не сомневается: за такое попустительство его точно уволят. Мы — фотограф Беат Швайцер, переводчица Елена Ильинова и я — не верим своим глазам и мысленно готовимся к аресту. Однако в машину сажают лишь интеллигентного Владимира.

Его отвозят в участок и там в течение двух часов допрашивают, пока я спешу по следам пятитонного агрегата, вспоминая, как два дня назад прикрепленный к нам фээсбэшник настойчиво просил положительно, исключительно положительно отзываться о России и Диксоне. Может, мне действительно не писать о том, как это здорово, что в Сибири даже заснеженный провинциальный аэропорт считается зоной государственной безопасности?

Владимира подвергают суровому допросу: почему, постоянно спрашивают его, почему он так уверен, что швейцарские журналисты — это не западные шпионы? Фээсбэшникам не терпится узнать, чем именно интересуются швейцарцы. Поскольку известие о поднятии «железного занавеса» дошло еще не до всех гнездилищ российской бюрократии, Владимиру нелегко взывать к здравому смыслу. Он также не осмеливается предположить, что небольшой, оборудованный устарелой техникой и близкий к закрытию аэропорт вряд ли представляет интерес для шпионов. Однако ни фээсбэшники, ни полицейские, ни пограничники не могут обвинить его ни в чем, кроме безграничного гостеприимства, и спустя два часа отпускают на свободу.

— Они настоятельно советовали мне избегать всяческих контактов с вами. Мол, иностранцы оказывают пагубное влияние, — смеется Владимир, угощая нас чаем и выпечкой у себя дома.

— Им просто заняться нечем, — комментируют произошедшее его односельчане.

И действительно, трудно понять, чем бóльшую часть времени заняты пограничники.

Об этом охотно готова порассуждать глава поселка Ирина Дудина.

— Меня часто спрашивают: «Как тебя вообще занесло в эти широты?» — делится с нами Ирина, сидя в своем современном кабинете, где со стены ей помогают руководить красиво оформленные портреты Путина и Медведева. — На что я отвечаю: «Я помогаю защищать границы нашей родины».

И смотрит в окно, словно указывая на эти границы. Но там только снег, лед и несколько неказистых панельных зданий. Если серьезно: несколько деревянных, металлических и бетонных построек, стоящих посреди ледяной пустыни и создающих иллюзию поселка, напоминают смороженную спьяну шутку. Впрочем, и взгляд на карту России не поможет найти здесь национальные границы — Диксон хотя и расположен на побережье, а стало быть, на краю земли Русской, но до других стран отсюда весьма далеко: в 2200 километрах к югу находится Казахстан, в 1800 километрах к западу — Норвегия, в 2000 непроходимых ледяных километров к востоку и западу — Гренландия и Канада.

Хотя вероятность того, что кто-либо предпримет здесь попытку иллегальной иммиграции, близка к нулю, как и среднелетняя температура, российское государство по-прежнему явно заинтересовано в том, чтобы люди продолжали жить в поселке. При этом Диксон — отнюдь не исторически сложившееся поселение (кто бы поехал в эту тюрьму по доброй воле?), здесь нет ни промышленности, ни полезных ископаемых, и государственные деньги идут в основном на поддержание алкоголизма. Тем, кто решит остаться, предлагают повышенную зарплату, а тем, кто и после пяти лет не будет сыт Диксоном по горло, даже дают надбавку — платят в два с половиной раза больше, чем в Москве. Отчего становится ясно, что Россия просто хочет показать всем, что и этот лед принадлежит гигантской империи. А что принадлежит России, должно охраняться.

Но как охранять границу, которой нет? По неподтвержденным данным, в Диксоне служит порядка тридцати пограничников. И, разумеется, судьба не каждый день дает им шанс развлечь себя допросом. Однако поскольку они — лишь марионетки ФСБ и поскольку Диксон — закрытый поселок, в который даже граждане России не могут попасть без специального разрешения, то возникает законный вопрос: как, а точнее, зачем тридцать солдат сторожат несуществующую границу, никогда никем не пересекавшуюся и находящуюся за тридевять земель от цивилизованного мира? Ответ на этот вопрос, видимо, навсегда останется государственной тайной. В отличие от реальной жизни пограничников, о которой часто судачат в поселке. Говорят, пограничники ездят в тундру, где незаконно рыбачат, охотятся на северных оленей, песцов и крепко выпивают.

Его отца съел белый медведь, его брат утонул в океане.

Именно охота и рыбалка позволяют здешним жителям на время забыть о тоске и голоде, именно о них любит порассказать автомеханик Леша. Например, о необычной технике, применяемой при ловле белух. Когда белуха запутывается в сетях, то сначала ее тащат под водой, чтобы она задохнулась. Потом подтягивают к поверхности, и кто-то должен нырнуть, чтобы воткнуть в нее шланг — Леша сопровождает рассказ размашистым жестом. Через этот шланг кишки и желудок животного накачивают воздухом, пока белуха не раздувается, как воздушный шар. Так ее и транспортируют к берегу, чтобы не затаскивать тушу весом в пятьсот-шестьсот килограммов на борт.

Между тем Вите, похоже, надоело, что Леша снова болтает о рыбалке, а не работает — во всяком случае, он решает сам заняться неподатливой гайкой. Маленькая гайка застряла так глубоко, что разводным ключом ее не обхватишь, поэтому Витя работает плоскогубцами. Только вот их зубчики настолько стерлись, что не могут как следует зажать гайку. Нужно, чтобы все совпало — чтобы плоскогубцы ухватились за еле заметные края гайки как раз тогда, когда Витя начнет крутить. И так в этой автомастерской всегда и в этом поселке тоже — не хватает ни инструментов, ни нужных запчастей, отчего часто приходится импровизировать, халтурить и чертыхаться.

Как только Леша собирается помочь вспотевшему под меховой шапкой Вите, встает перед ним и смотрит, как тот работает, гайка сразу откручивается. Все чудесным образом остается целым, ничего не ломается, и Леша тут же пачкает руки, снимая старые тормозные колодки. После такого триумфа, случившегося не без некоторой помощи Вити, Леша устраивает себе перерыв.

В комнате отдыха над толстой коричневой трубой отопления висит жалкая, запылившаяся елка, увешанная блестящими шарами. До следующего Нового года еще далеко, но так как эта елка стоит здесь уже второй год, то почему бы ей не продержаться еще семь с половиной месяцев? Напротив новогоднего уголка взгляд манят вырванные из журналов обнаженные девушки и менее красочные вывески, иллюстрирующие последствия пьянства дома и на работе.

Сейчас здесь собралось полштата мастерской — слышны голоса Анатолия, Саши, Володи и подсевшего к ним Леши. Они сидят на лавках и лупят истершимися доминошками по деревянной столешнице. Затасканные прямоугольнички распределяются снова и снова, а результаты игр заносятся в тетрадь — такое профессиональное честолюбие, как здесь, в Диксоне, еще поискать надо.

— У нас нет нормальных инструментов, нет нормальных запчастей, — жалуется Витя.

Он помешивает чай, не принимая участия в игре.

— В нашем поселке проявляется типичный русский менталитет: мы гнием на корню, пока кто-нибудь не отстроит все с нуля за баснословные деньги.

Володя тоже не в восторге от окружающей обстановки:

— Если б здесь японцы работали, они бы уже давно харакири сделали.

Володе скоро шестьдесят. Он мечтает хоть раз в жизни попасть на заграничную свалку автомобилей, чтобы открутить там все интересующие его запчасти.

Серьезно и сосредоточенно играют мужчины в домино, поддаваться никто не собирается, а профессиональная гордость запрещает вставать из-за стола до обеденного перерыва.

— После обеда нам тут еще четыре часа куковать, и только потом на волю, — говорит Володя, поднимаясь со скамьи.

Когда большинство расходится по домам обедать, Леша отправляется в банк. Девушка в окошке не слишком рада ему — ей не нравятся его перепачканные руки. Ему на это плевать, он протягивает ей кредитку и просит ввести код.

— Это вы должны код знать, — возмущается девушка.

— Я его забыл. Он там где-то на карточке написан, — бурчит Леша в ответ.

Сбитая с толку девушка безуспешно пытается отыскать код и в итоге теряет терпение:

— Разве можно приходить в банк с грязными руками?

— Мы на работе без воды сидим, — говорит Леша, явно не намеренный уступать.

— Но руки-то помыть все равно можно! — настаивает девушка.

В мастерской она явно не была, однако сомнения ее небеспочвенны. В мастерской проведена вода. Только сток замерз, а выполняющее его функцию пластмассовое ведро полно до краев уже несколько дней — никто не удосуживается вылить его, поэтому никто не открывает кран и не моет руки.

Объяснять все это Леша не собирается, слишком долго, и искать дурацкий код ему тоже неохота. Он разворачивается и, сжимая в руке случайно найденную в кармане куртки купюру, идет в ближайший магазин, чтобы купить небольшую бутылочку. Спрятав покупку во внутренний карман, он надевает отражающие солнечные очки — лицо его теперь просто просится на кинопленку — и возвращается в мастерскую, хотя обещал жене прийти домой на обед. Жена наверняка позаботилась бы о нем, поставила бы на стол ветчину, хлеб, сыр и чай, обняла бы его покрепче. Но Леше сейчас не до того.

— Я три дня ничего не ел, — признается он. По-русски. В переводе на немецкий это значит: «Буду пить и четвертый».

В полутемном коридоре, где стоят личные шкафчики, а в шкафчиках — бутылочки, Леша поглощает свой жидкий обед. После третьей стопки усталый и ворчливый Леша становится живым и очаровательным механиком, способным перебороть отчаяние выдумкой и даже установить на этот треклятый уазик новые тормозные колодки. Пусть даже этот драндулет развалится на части.

Не всем удается достичь в нужный день и час такого просветления за счет водки. Тридцатичетырехлетний Андрей Бердников, симпатичный толстяк с круглой головой и честными глазами навыкате, служащий госкомпании, отвечающей в поселке за телефонную связь, сегодня останется дома. Слишком уж хорошо чувствует, что творилось вчера у него на кухне, где помимо стола и холодильника есть еще больше похожее на иллюминатор желтоватое окно и гитара.

Небольшой флэшбэк: вчера днем за дверью раздался шум старого снегохода — Антон и Кристина приехали в гости. Снедаемый любовными муками Саша, живущий несколько недель в том же доме, в квартире отца, тоже приходит на огонек. Для Андрея это достаточный повод, чтобы выставить на стол запеченную оленину, капустный салат, рыбу, двухлитровую колу, ноутбук и две пепельницы, открыть бутылочку и взять в руки гитару.

Очаровательная восемнадцатилетняя Кристина с фарфоровой кожей наверняка не отказалась бы выпить, но она беременна и строго запретила себе алкоголь. Чтобы вознаградить себя за такую самоотверженность, она раскуривает сигарету.

Андрей, надевший кожаный жилет прямо на свой впечатляюще волосатый медвежий живот, выкуривает по три пачки в день, а то и больше, и старательно запивает водку колой. Быть может, именно из-за выдающегося живота он считается здесь примерным отцом семейства и столпом общества. Кристина любит, когда Андрей играет, и соглашается составить дуэт.

Так начинаются воскресные посиделки. Слышны звон стопок, шутки, смех. Антон весело рассказывает о прекрасно работавшей стиральной машине, которую он разобрал до винтика, чтобы посмотреть, как она устроена. Все хохочут, и только Кристина качает головой:

— Она теперь еще несколько месяцев так стоять будет. Пока он ее не соберет, забыв несколько лишних деталей.

— Лишние детали не помешают, — смеется Антон. — Будет чем снегоход чинить!

После такого ответа нельзя не выпить. Постепенно, через два часа и три бутылки, эта маленькая прокуренная кухонька становится центром Вселенной. Андрей непостижимым образом все время попадает толстыми пальцами на нужные струны и извлекает из глубин своего брюшка душераздирающую песню. Посреди меланхоличного напева он вдруг резко умолкает, ощутив некоторый разлад. Кристина — незаметный трезвый островок в море пьянства — пользуется этой паузой, чтобы исполнить трогательную балладу, покуда Андрей ловко выуживает из-под стола очередную бутылку и оживляет общее настроение. Саша, который давно выбыл из алкогольной гонки и, склонив отяжелевшую голову к стене, оставался безмолвным в течение часа, снова пробуждается, осматривается вокруг и, словно озаренный неким вдохновением свыше, лезет на табуретку. В его левой руке тлеет фильтр позабытой сигареты, а правую он прикладывает к груди и делает такое лицо, что сразу становится понятно — сейчас на этой кухне прозвучит то, о чем редко говорила великая русская литература за все двести лет своего существования. В состоянии духовного просветления Саша принимается декламировать стихотворение Лермонтова, красота которого настолько завораживающа, что чтец обрывает декламацию на грани слез. Некоторое время кажется, будто Саша низвергнется с вершин литературы сквозь задымленную атмосферу кухни в прозаическую низину переполненной окурками пепельницы. Антон, чуждый поэтическим изыскам, потому что у них нет ни мотора, ни передаточного ремня, однако достаточно внимательный для того, чтобы заметить надвигающуюся катастрофу, поддерживает его, и высокий литературный полет успешно заканчивается приземлением на уровень стола, к уставленной водкой взлетно-посадочной полосе.

Как охранять границу, которой нет?

Обычно в это время в дверях кухни появляется Анна — изящная женщина, похоронившая первого мужа и не ужившаяся с Андреем, а недавно, на сорок первом году жизни, ставшая бабушкой. Анна, которую Андрей то и дело утешает: непросто найти нового мужа в Диксоне, где среди трехсот особей мужского пола нет ни одного достойного кандидата. Но Анна не появляется, сегодня ей не до того или она хочет напиться в одиночестве. Чтобы выяснить, в чем дело, Андрей набирает ее номер.

— Сегодня не хочу, — говорит Анна, по шуму на заднем плане живо представившая себе обстановку на кухне.

— Кристина приехала, мы с ней играем и поем, — уговаривает Андрей.

— Слышала я ваши песни тысячу раз, а с новыми мужиками вы меня все равно не познакомите.

После такого отказа, разумеется, тоже надо пропустить по стопочке.

Север щедро одаряет людей одиночеством, и трудно отыскать здесь свою любовь.

Это становится понятно и на примере сильной и скромной Наташи. Она родилась в южной — по отношению к Диксону — Сибири и в девятнадцать лет решила по примеру отца заняться охотой. Любовь к жизни и удовольствие от работы на природе повлекли ее на дикий и морозный север. А поскольку старшая сестра уже жила в Диксоне, то долго выбирать не пришлось. К тому же Наташа не любит останавливаться на полпути — раз уж север, так настоящий.

Приехав в Диксон, она устроилась на работу в детский сад — не совсем то, о чем ей мечталось. Однако платят тут хорошо, и денег хватает на то, чтобы купить снегоход. Объект желаний попадает в Диксон тем же путем, что и все крупные грузы, — не на самолете, а на корабле: раз в год, в конце июля или в августе, когда Енисей освобождается ото льда, большой корабль снабжения отправляется в дальний путь из Красноярска в Диксон. Телевизоры, кухонные плиты, сковородки, новый автобус на гусеничном ходу, бензин, мебель, стройматериалы, батареи, Наташин снегоход — все это выгружают в порту. Когда же моряки собираются в обратный путь, то выясняется, что Енисей уже заледенел из-за раннего начала зимы.

Матросы без корабля судоходной компании не нужны, и она отказывается оплатить им билеты на самолет до Красноярска. Весь экипаж вынужден зимовать в Диксоне. Среди попавших впросак матросов затесался и Сергей, он использует сложившееся положение наилучшим образом: он женится.

Наташа влюбляется — в двадцать семь лет она наконец-то находит понравившегося ей мужчину. Они живут счастливо, у Наташи рождается дочь. Вместе они катаются на снегоходе по заснеженным просторам, рыбачат, собирают грибы, охотятся на оленей. Жизнь превращается в сказку — на короткое время. Пока Сергей не начинает пить.

Прежде чем взять кого-нибудь на работу, некоторые русские работодатели требуют от будущих сотрудников, чтобы те сходили в больницу и вшили себе ампулу с веществом, не позволяющим пить алкоголь. Но судоходная компания этого не требовала, и Сергей то и дело заглядывает в бездну рюмки. Когда он осознает, что с ним творится, то решает отправиться работать на полярную станцию. Поздним летом он прощается с женой и дочерью, заходит на борт старого ледокола и несколько дней плывет к расположенному неподалеку от Северного полюса и отрезанному от остального мира металлическому домику. Четыре-пять человек и столько же собак работают на полярной станции, собирают метеорологические и гляциологические данные и… живут. Вероятно, от характера человека зависит, дает ли ему годичное, а то и двухгодичное пребывание на станции безграничную свободу или становится тюремным заключением. Так или иначе, Сергею теперь не приходится тратить время у магазинных касс: ледокол привозит одежду и питание на целый год вперед. Вертолеты прилетают, только если кому-нибудь сильно нездоровится и на дворе стоит хорошая погода. Общаться с остальным миром можно лишь телеграммами.

Похоже на трагический конец романтической семейной жизни, но Сергей с Наташей — по-прежнему пара: вот уже двадцать пять лет работает Сергей на русских полярных станциях, раз в два года приезжает на два-три месяца домой — и снова уезжает.

Наташа говорит, что любит своего мужа, всегда любила, и не упивается горем или тоской. Совсем напротив. В отличие от тех, кого северное одиночество наказывает речевым недержанием, Наташа скупа на слова и уверенно управляется с будничными заботами. Даже когда зимой солнце неделями не показывается на небосклоне и многие испытывают психологические трудности.

У нее золотые руки, она работает в ЖКХ: выравнивает, красит и сверлит стены, забивает гвозди, клеит обои, сваривает металл. На ее кожаном поясе всегда висит остро заточенный нож, который она при случае вытирает о мох, твердый снег или старую газету.

В свободные дни Наташа любит уезжать в бескрайнюю тундру, проводить время наедине с бродячими, бегущими за ее снегоходом собаками или лучшей подругой, оптимистичной Татьяной, всегда готовой к приключениям на природе. Наташа охотится на оленей, рыбачит, долго трясется в снегоходе, отыскивая подходящее место для проруби, и умело орудует бензопилой. Иногда она едет, не сворачивая, часов пять, а потом остается на выбранном месте три-четыре дня. Чего-чего, а места для странствий у Наташи предостаточно. Нужно только быть поосторожнее с бензином, потому что заправок в Диксоне нет. И бензин, как и все необходимое, завозят лишь раз в году.

Когда в конце мая природа начинает пробуждаться, Наташа частенько сидит при минусовой температуре у разведенного ею костра и потягивает пиво перед какой-нибудь блочной постройкой. Если собранные ею летом драгоценные поленья не хотят разгораться, она слегка обливает их бензином. Потом зажимает куски собственноручно добытой оленины между двумя металлическими решетками и жарит их на углях. С точки зрения потраченного времени это, конечно, далеко не самый выгодный способ, однако здесь, на краю Арктики, никто никуда особенно не торопится. Уже в конце апреля солнце светит двадцать три часа в сутки, и об экономии времени можно забыть — усталость подстерегает всех, кто живет по строгому графику, и лишь избранным удается заснуть раньше часа ночи.

Лукавая улыбка редко покидает Наташины глаза. Эти глаза, аккуратно посаженные между лбом и круглыми румяными щеками, сужаются еще больше, когда Наташа смеется. Вот она положила поджаренную оленину на тарелку, подсела к Тане, открыла еще одно пиво и принялась за еду. Ее лицо, вся ее сущность светится знанием того, что вещи таковы, какие они есть, что глупо пытаться менять их неизменный ход.

Но как ей удается двадцать пять лет поддерживать отношения, если у нее нет почти никакой возможности связаться с любимым человеком?

— Удается, — улыбается Наташа и кладет себе еще один кусок мяса.

— Когда Сергей появится в следующий раз?

— Не знаю. В прошлом году он прислал телеграмму: «Я люблю тебя».

— А ты, что ты ответила?

— Ничего, для меня это чересчур романтично, — смеется она и прикладывает бутылку к губам, словно не желая продолжать разговор, словно посылая вдаль незаметный поцелуй.

— Неужели ты ни разу ему не писала?

— Писала, на день рождения. Написала: «Happy birthday».

— Всего два слова?

— Да. По-моему, хватит. Что я люблю его, он и так знает.

***

Пока Наташа доедает немного подгоревшие кусочки оленины, репортаж из поселка, целиком управляемого государством и лишенного не только безработицы, но и каких бы то ни было возможностей карьерного роста, подходит к концу.

Вопреки умиротворяющему финалу по улицам громыхает бульдозер — Геннадий и Николай возвращаются в мастерскую с чрезвычайно довольными лицами. Быть может, работа делает их счастливее?

— Работа? — недоумевает Геннадий.

— Мы просто немного покатались, — говорит Николай, — насобирали дров для частной баньки.

Он удовлетворенно кивает, я киваю в ответ, мы понимаем друг друга.

11 апреля в Центре современного искусства ЗАРЯ при поддержке Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» в рамках программы «Swiss Made в России. Обмен в сфере современной культуры. 2013-2015» откроется выставка «ДИКСОН БЫТ/ГРАНИЦЫ ЛЬДА»

Беат Швайцер — известный фотограф, который много выставлялся и работал для крупных мировых изданий, от The Guardian до Die Zeit. В команде с Урсом Маннхартом, автором нескольких романов, один из которых, «Рысь», стал бестселлером и вышел на русском языке в переводе Святослава Городецкого, Беат Швайцер в 2013 году предпринял отважное путешествие в Диксон, самое северное поселение России. Результатом этой поездки стал репортаж Маннхарта о Диксоне, который публикуется на нашем сайте, а также совместная фотовыставка Урса и Беата «Диксон быт / Границы льда»

12 апреля в 18:00 состоится открытая лекция фотографа Беата Швайцера (вход свободный, без предварительной регистрации)

Также, профессиональные фотографы приглашаются на мастер-класс, который пройдет 13 апреля с 12:00 до 18:00 в формате уличного фото-кросса с последующей обработкой фотографий. Количество участников воркшопа строго ограничено (группа рассчитана на 12 человек). Желающим принять участие необходимо пройти зарегистрироваться по ссылке ниже и 12 апреля в 15:00 встретиться с Беатом Швайцером для вводного знакомства и получения творческого задания, которое необходимо будет выполнить к началу мастер-класса. Для участия в воркшопе 13 апреля необходимо иметь с собой фототехнику и ноутбуки (подробности - на встрече с фотографом)

УКРАШЕНИЕ КРАСИВОГО: ЭЛИТАРНОСТЬ И КИТЧ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

ВЫСТАВКА ОТДЕЛА НОВЕЙШИХ ТЕЧЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

При поддержке Министерства культуры РФ и Музея традиционного искусства народов мира

14 МАРТА – 31 МАЯ 2014, ВХОД СВОБОДНЫЙ

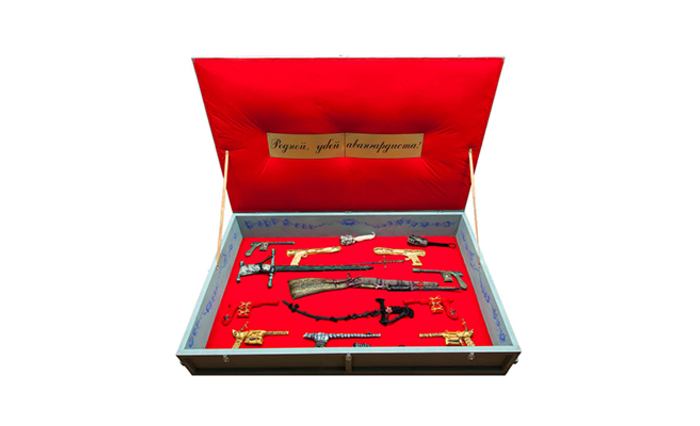

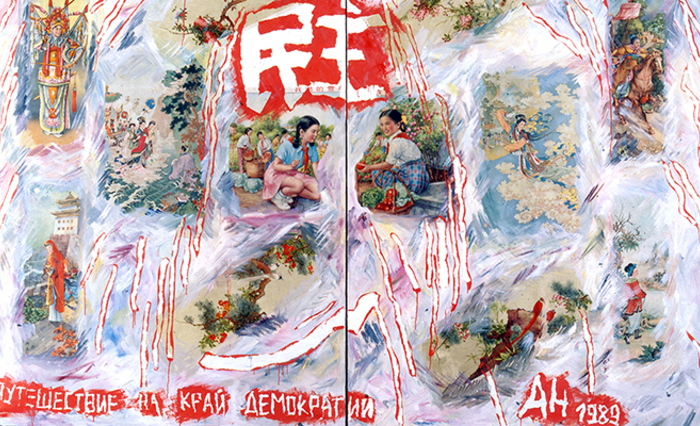

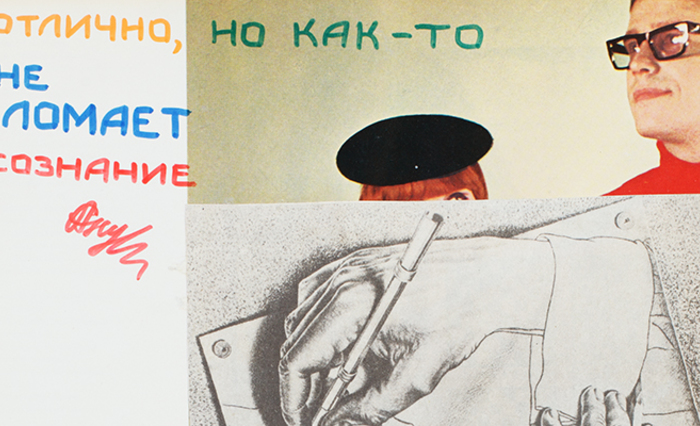

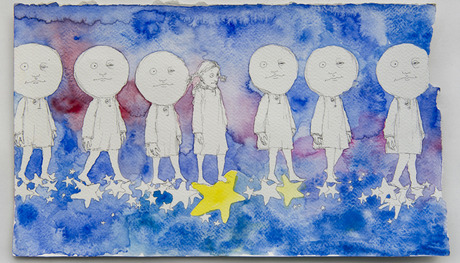

«Признавать всё!» - проект «Украшение красивого» подхватывает девиз выставки «Мишень», организованной Михаилом Ларионовым в 1913 году. Предвосхитив современную ситуацию в искусстве, один из пионеров русского авангарда призывал уравнять в эстетических правах оригиналы и копии, работы профессиональных художников и любителей, чтобы разрушить иерархии между элитарной и массовой культурой.

Авангардное искусство ХХ века утверждало себя в оппозиции по отношению к китчу и отвергало «эстетику прекрасного», взятую на вооружение массовой культурой, индустрией рекламы и шоу-бизнеса. При этом художники авангарда периодически эксплуатировали возможности китча. Именно китч стал одним из необходимых ресурсов модернизации искусства – со временем многие направления авангарда популяризировались и вошли в сферу китча. Китч накладывался на авангард, авангард на китч. Встречи, столкновения, наложения и слипания эстетического и антиэстетического до сих пор определяют нерв современного искусства и служат предметом многочисленных дискуссий.

На фоне современной потребительской культуры произведения авангарда, классики или китча существуют практически на равных. Современные попытки «изобразить» авангард при отсутствии определенной эстетической и политической позиции зачастую приводят к созданию китчевых вариантов декоративно-прикладного протестного искусства. В свою очередь, культ гениев и шедевров, до сих пор насаждаемый музеями, полностью подчинен обществу потребления: «гениев» и «шедевры» легко продавать. Авторитет шедевров программирует восприятие и не дает зрителям реализовать свое право на свободное эстетическое суждение. Следствие отсутствия рефлексии – дурновкусие. Современный музей должен отказаться от идеи демонстрации «богатств» и стать местом производства художественных ценностей, что невозможно без активного участия зрителей.

Выставка «Украшение красивого» призвана стать моделью демократичного музея и объединить в рамках одной экспозиции «начала» и «концы», «оригиналы» и «копии», сопоставить подлинные» примитивы с образцами высокого искусства.

В состав экспозиции войдут шесть тематических разделов: «Сельская Третьякова», «Постфольклор и неокитч», «Любимый образ», «Ориентализм», «Артисты искусства», «Назад в природу». В границах этих тем будут представлены произведения, созданные в период между 1960-2000 годами и связанные с мотивами и проблематикой, которые традиционно эксплуатируются в массовой культуре и востребованы широкой аудиторией: «классика», «любовь», «природа», «восточные фантазии» и другие. Лейтмотивом выставки станут образцы наивного искусства, предоставленные музеем Традиционного музея народов мира. Исследовать проблематику китча в современном российском искусстве можно будет на примере работ Сергея Ануфриева, Константина Звездочетова, Олега Кулика, Марии и Натальи Арендт, Григория Майофиса, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Елены Берг, Дианы Мачулиной, Ирины Наховой, Витаса Стасюнаса, Георгия Пузенкова, Ростана Тавасиева, Сергея Шутова, Натальи Абалаковой и многих других.

«Украшение красивого» докажет, что степень остроты и опасности, равно как уровень комформности тех или иных художественных явлений напрямую зависят от критической дистанции зрителя, способного транслировать свое отношение к искусству и сделать его частью художественного произведения.

Выставка подготовлена сотрудниками Отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи.

Куратор Кирилл Светляков, заведующий Отделом новейших течений Третьяковской галереи.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: ГРУППА КОМПАНИЙ «СИНЕРГИЯ» И «РОЯЛ КРЕДИТ БАНК»

Отдел новейших течений Государственной Третьяковской галереи образован в октябре 2001 года с целью изучения, коллекционирования и экспонирования авангардных тенденций в российском искусстве со второй половины ХХ столетия по настоящее время. Коллекция отдела является крупнейшим собранием современного русского искусства и насчитывает около 2000 произведений. В ней представлены все нетрадиционные виды, формы и жанры изобразительного творчества, которые возникли в российском искусстве с середины ХХ столетия за рамками «сюжетной картины», станковой графики, камерной и монументальной скульптуры: проекты, перформансы, акции, видеофильмы, фотокартины, скульптурно-живописные объекты, инсталляции.

Информация о выставке: +7 423 231 71

График работы Центра: ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ 12:00 - 20:00 / ПЯТНИЦА – ВОСКРЕСЕНЬЕ 11:00 - 22:00

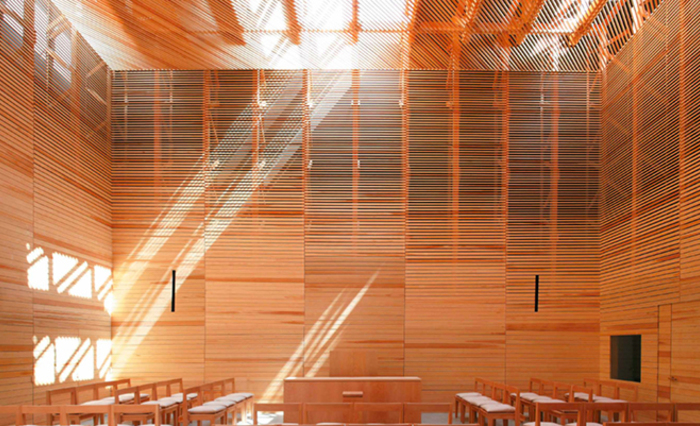

23 ФЕВРАЛЯ – 7 АПРЕЛЯ, ВХОД СВОБОДНЫЙ

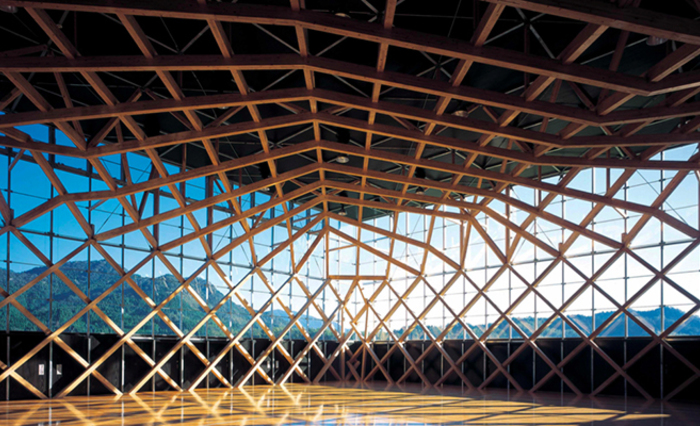

Центр современного искусства ЗАРЯ при поддержке компании Epson и галереи ВХУТЕМАС (Москва) представляет выставку проектов современных японских архитекторов, объединившую портфолио Хироси Ота и Тору Касихара, учредителей мастерской Design Neuob, дуэта архитекторов Хирокадзу и Ёко Суэмицу, основателей бюро SUEP, и Тайра Нисидзава. Выставка посвящена молодым профессионалам, руководствующимся в своей работе внимательным отношением к конкретному городскому контексту, природе, людям, традициям строительства, принципом ответственного использования новых технологий и материалов. Проект призван показать – в XXI веке японская идентичность проявляется в архитектуре через поиск оптимальных эстетических и эргономических решений, базирующихся на использовании естественных преимуществ конкретных участков, предназначенных под застройку, и натуральных материалов. Фотографии, чертежи и тексты, собранные кураторской группой галереи Вхутемас – Марией Трошиной, Анной Гусевой и Сергеем Неботовым – представят три подхода к решению проблемы новой экологической архитектуры и благоустройству среды вокруг нее!

22 ФЕВРАЛЯ – 7 АПРЕЛЯ 2014, ВХОД СВОБОДНЫЙ

КИНОЗАЛ ЦЕНТРА СОВЕРМЕННОГО ИСКУССТВА «ЗАРЯ»

Центр современного искусства ЗАРЯ при поддержке компании Epson и галереи ВХУТЕМАС (Москва) представляет выставку проектов современных японских архитекторов «ДОБРАЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ЯПОНСКАЯ АРХИТЕКТУРА», объединившую портфолио архитекторов Хироси ОТА и Тору КАСИХАРА, учредителей мастерской Design Neuob, дуэта архитекторов Хирокадзу и Ёко СУЭМИЦУ, основателей бюро SUEP, и Тайра НИСИДЗАВА.

Название выставки – «Добрая по отношению к окружающей среде японская архитектура» – посвящено проектам молодых профессионалов, руководствующихся в своей работе внимательным отношением к конкретному городскому контексту, природе, людям, традициям строительства, а также принципом ответственного использования новых технологий и материалов. В названии заключен специфический речевой оборот, отражающий культуру отношений между человеком и естественной средой. В Японии для выражения внимательного и бережного отношения к предмету используется слово «добрый», как на частном уровне – в интимной заботе о ближнем, так и в рассуждениях о принципе общегуманистической ответственности человека перед природой и людьми.

Японская идентичность в начале XXI века манифестируется не только через введение в архитектуру национальных художественных мотивов и материалов, но и через переосмысление традиции взаимодействия с природой, согласно которой деятельность человека не противопоставляется окружающей среде, а является ее частью. Сегодня эта традиция проявляется в архитектуре через поиск оптимальных эстетических и эргономических решений, базирующихся на использовании естественных преимуществ конкретного участка. Этот «исторический» подход, опирающийся на уважение к сложившемуся ландшафту, открыл новые возможности проектирования и ответил общемировой тенденции повышения актуальности экологических и энергетических аспектов архитектурного проекта.

Архитекторы, работы которых вошли в состав экспозиции, представляют три подхода к решению проблемы новой экологической архитектуры и благоустройству среды вокруг нее.

Архитекторы Хироси Ота и Тару Касихара из бюро Design Neuob работают с проектами различного масштаба – от развивающих игр для детей до частных домов и общественных пространств. Базовый принцип работы дуэта: окружающая среда – это не только природа, но также специфический исторический и культурный контекст, без внимания к которому невозможно обеспечить устойчивое развитие города в будущем. Анализируя, как человек взаимодействует со средой, Ота и Касихара предлагают неожиданные решения: например, компенсировать нехватку пространства для отдыха в городе передвижными газонами (проект Picnopolis). Работая внутри уже сложившегося архитектурного ландшафта, Design Neuob находятся в постоянном поиске тех связующих элементов, которые, являясь по сути инновационными, смогут выступить продолжением культурной традиции. Это могут быть и элементы конструкции, например, деревянные балки (Гараж в Асахимура), и витринные окна (AGC studio), и даже традиционный план японского жилого дома в центре старого города (Матия-офис).

Дуэт архитекторов Хирокадзу и Ёко Суэмицу, основателей бюро SUEP, успешно раздвигает наши привычные представления о взаимодействии архитектуры и ландшафта, а также с успехом решает проблемы интеграции экологичных технологий в архитектурные формы. Все работы SUEP – от уличной мебели до масштабных проектов общественных зданий – отмечены глубоким вниманием к окружающей среде, которая становится неотъемлемой частью каждого объекта как на физическом, так и на ассоциативном уровне. В работах Суэмицу гармонично соединяются технологические инновации и поэзия природы. Например, изучение «физиологии» растений натолкнуло дизайнеров на создание модуля, по стволу которого вода поднимается вверх подобно сокам дерева, а «крона-консоль» создает прохладную тень внутри дома. В основе технологий, разрабатываемых бюро SUEP, – природные свойства почвы, воды, керамики и дерева, которые в синергии с архитектурной формой работают на благо создания эффектного пространства, комфортного для человека и безопасного для экологии естественной среды.

В фокусе внимания архитектора Тайры Нисидзавы эксперименты по достижению гармонии взаимоотношений между объектом и окружающим его пространством, которые он проводит используя самые традиционные для японской архитектуры элементы – дерево и свет. Нисидзава обращается к солнцу как инструменту, за счет которого декор фасада здания может постоянно самообновляться (церковь Sun-Pu), в жилом доме лучи естественного света способны программировать ритм жизни его обитателей (дом в Уцуномия). Работая с натуральными материалами, Нисидзава ставит своей целью создание архитектурного пространства, которое по силе воздействия может сравниться с прекрасным пейзажем, создать максимальный комфорт для человека и минимальным образом воздействовать на окружающую среду (проект коммерческого здания «Окинава»). Диапазон работ архитектора включает в себя все виды проектов – от частных заказов на проектирование жилых домов до крупномасштабных коммерческих зданий и градостроительных проектов.

В Центре современного искусства ЗАРЯ проекты из портфолио Design Neuob, SUEP и Тайры Нисидзавы будут представлены в фотографиях, чертежах и текстах, собранных кураторской группой в лице Марии Трошиной и Анны Гусевой для одноименной выставки в галерее ВХУТЕМАС. Параллельно в кинозале Центра будет демонстрироваться видеоинсталляция PopulouSCAPe – десятиминутый фильм, в котором архитекторы Design Neuob в виде виртуального кругосветного путешествия представили статистику распределения городского населения Земли. Динамические визуализации роста населения, развития транспортной сети интернациональных авиаперелетов и дорог, Интернета, позволят сравнить города различных континентов и проследить их взаимосвязи в контексте изменения масштабов населения.

Выставка «Добрая по отношению к окружающей среде японская архитектура» призвана познакомить посетителей Центра ЗАРЯ с практикой инновационных проектных решений в области архитектуры и дизайна Японии. Мы надеемся, что представленные портфолио станут вдохновляющим импульсом для молодых архитекторов, инженеров и ландшафтных дизайнеров, которые пожелают принять участие в будущем конкурсе Центра на разработку архитектурно-функциональной концепции современной, мобильной малой формы, способной стать платформой для культурного досуга на открытом воздухе.

Команда проекта:

Анна Гусева и Мария Трошина, идея выставки и кураторское сопровождение

Сергей Неботов, архитектурное решение экспозиции

Илья Терновенко, графическое оформление

Выставка «Добрая по отношению к окружающей среде японская архитектура» в Центре современного искусства ЗАРЯ проходит при поддержке группы компаний «Синергия» и «Роял Кредит Банк»

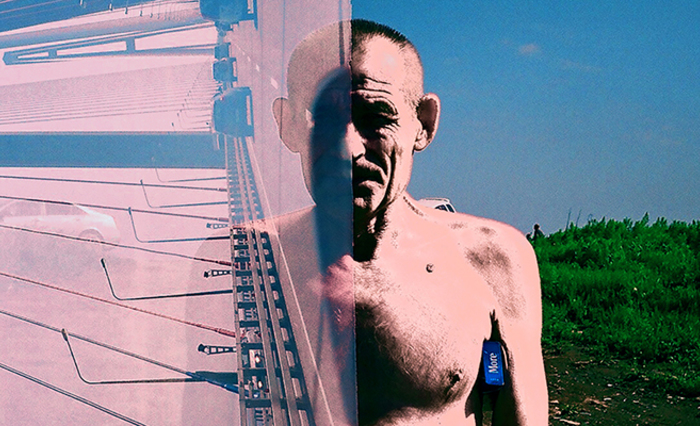

ИСКРЕННЕЕ ЛЮБОПЫТСТВО К ПОВСЕДНЕВНОСТИ

14 ФЕВРАЛЯ – 31 МАРТА 2014

Welcome-зона Центра современного искусства ЗАРЯ, вход свободный

«Я хочу бесконечно учиться видеть прекрасное в необходимом – лишь тогда я стану одним из тех, кто делает окружающее прекрасным»

Фридрих Ницше

«На стенах домов и автобусных остановках новые объявления всегда будут лепить поверх старых – они недолговечны как личные впечатления, наделяющие субъективным смыслом фотографию настоящего момента. Но достаточно верному образу влиться в цепь ассоциаций и он, как катализатор химической реакции, способен привести воображение к чему-то архиважному, формирующему значимый отпечаток в памяти, прогрессирующий, возбуждающий мысли и чувства. Так я вижу свои работы: вспышки цвета, провоцирующие всплеск эмоций. Желаю всем пребывать в настоящем моменте, оставаясь открытыми для чего-то прекрасного».

Стремление к творческому преодолению инерции и эгоизма, решение жить с удовольствием здесь и сейчас, энергия любви к своему окружению – мотивы, объединяющие фотографии, коллажи и видео Жени Бузукина. Духовные направляющие, которые меняют степень влияния на жизнь любых материальных координат и прочих факторов заземления.

После школы во Владивостоке Женя полгода учился на стоматолога в Хабаровске, после закончил годовые языковые курсы в Шанхае, параллельно снимаясь в кино и рекламе, продавая собственные картины, работая тренером по скейтборду, барменом, аниматором, преподавателем английского в детском саду или фотографом. Постоянно испытывая себя в разных сферах, научившись использовать свои фобии, комплексы и амбиции конструктивно, не позволяя этим чувствам править собой, в 21 год сумел приблизиться к формуле счастливой жизни – «сохранять одинаковое настроение, будь то бедно или богато, тяжко или легко». Приняв участие в многочисленных спонсорских скейт-турах, став одним из лучших скейтбордистов Дальнего Востока, получив спонсорскую поддержку и выиграв международный турнир в Китае, Женя продолжает интенсивно эволюционировать – пробует себя на ниве видеоарта, не забывает о путешествиях – по любимым Индии, Вьетнаму, Таиланду, Непалу – и неизменно благодарит за жизнь семью, близких, «золотую середину» и Магомаева.

По вопросам приобретения работ беспокоить автора по адресу: MAGHAMAIL@GMAIL.COM

HOMO LUDENS/ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ 16 +

15 декабря 2013 – 28 февраля 2014, ВХОД СВОБОДНЫЙ, подробности о выставке и правила посещения ищите здесь.

Выставка HOMO LUDENS/ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ, посвящена проблематике компьютерных игр, электронных игровых технологий и виртуальной реальности. В состав экспозиции вошла игровая электроника 8-ми поколений – от Odyssey Magnavox, Pong Atari, Channel F Fairchild и советской игры «Ну, погоди!»… до новейшей консоли PlayStation 4, вышедшей в США в середине ноября 2013. До конца февраля у вас есть возможность увидеть и испытать больше 30 культовых игровых консолей, узнать интересные факты о видеоиграх, познакомиться с работами современных российских художников – Полины Канис (Санкт-Петербург), Ростана Тавасиева (Москва), арт-группы «ЧРеВо» (Красноярск), Анны Парменовой (Владивосток), вдохновленных компьютерной графикой, online-мифологией и этической проблематикой виртуальной реальности.